世界经济论坛 | “快公司”和“大公司”如何共赢?

文章首发在“世界经济论坛”官方微信公众号,略有编辑

2018年在天津的“夏季达沃斯”,一位世界500强快消公司的中国CEO非常慷慨的给我这个互联网创业者60分钟介绍我们产品和技术。究其原因,他说:唯一能让大公司快起来的方式就是和快公司合作。他把自己的公司称为“大公司”,而把我们这样的互联网创业公司称为“快公司”。

2018夏季达沃斯现场,范凌(右)与日内瓦研究院教授、布什政府的高级经济顾问 Richard Baldwin 共同探讨了能力和服务的全球化。点击图片回到2018现场。

他讲这句话的时候,让我想起了那个著名的圣经故事《大卫和歌利亚》。一个不快的大公司可能就会变为那个被大卫击败的歌利亚;而大卫很可能就是不算太小的快公司的缩影。从辩证的角度来说,变大要付出的代价就是丢掉敏捷,而敏捷的代价就是不能太大。我想大公司和快公司的合作恰恰就是对抗这种二元对立的窘境。

2018年在天津的“夏季达沃斯”,一位世界500强快消公司的中国CEO非常慷慨的给我这个互联网创业者60分钟介绍我们产品和技术。究其原因,他说:唯一能让大公司快起来的方式就是和快公司合作。他把自己的公司称为“大公司”,而把我们这样的互联网创业公司称为“快公司”。

2018夏季达沃斯现场,范凌(右)与日内瓦研究院教授、布什政府的高级经济顾问 Richard Baldwin 共同探讨了能力和服务的全球化。点击图片回到2018现场。

他讲这句话的时候,让我想起了那个著名的圣经故事《大卫和歌利亚》。一个不快的大公司可能就会变为那个被大卫击败的歌利亚;而大卫很可能就是不算太小的快公司的缩影。从辩证的角度来说,变大要付出的代价就是丢掉敏捷,而敏捷的代价就是不能太大。我想大公司和快公司的合作恰恰就是对抗这种二元对立的窘境。

歌利亚是传说中的著名巨人之一,《圣经》中记载,歌利亚是腓力士将军,带兵进攻以色列军队,它拥有无穷的力量,所有人看到他都要退避三舍。年轻的大卫凭借手中拿杖和甩石的机弦,和从溪中挑选的五块光滑的石子;和歌利亚对阵,歌利亚头戴铜盔,身穿铠甲。大卫用机弦将石子击中歌利亚的额,歌利亚就仆倒,面伏于地。大卫将歌利亚的刀从鞘中拔出来,用刀割了他的头,将他杀死。

歌利亚是传说中的著名巨人之一,《圣经》中记载,歌利亚是腓力士将军,带兵进攻以色列军队,它拥有无穷的力量,所有人看到他都要退避三舍。年轻的大卫凭借手中拿杖和甩石的机弦,和从溪中挑选的五块光滑的石子;和歌利亚对阵,歌利亚头戴铜盔,身穿铠甲。大卫用机弦将石子击中歌利亚的额,歌利亚就仆倒,面伏于地。大卫将歌利亚的刀从鞘中拔出来,用刀割了他的头,将他杀死。

联合利华北亚区总裁Rohit Jawa 和相关高层领导参加创新日活动。

联合利华北亚区总裁Rohit Jawa 和相关高层领导参加创新日活动。

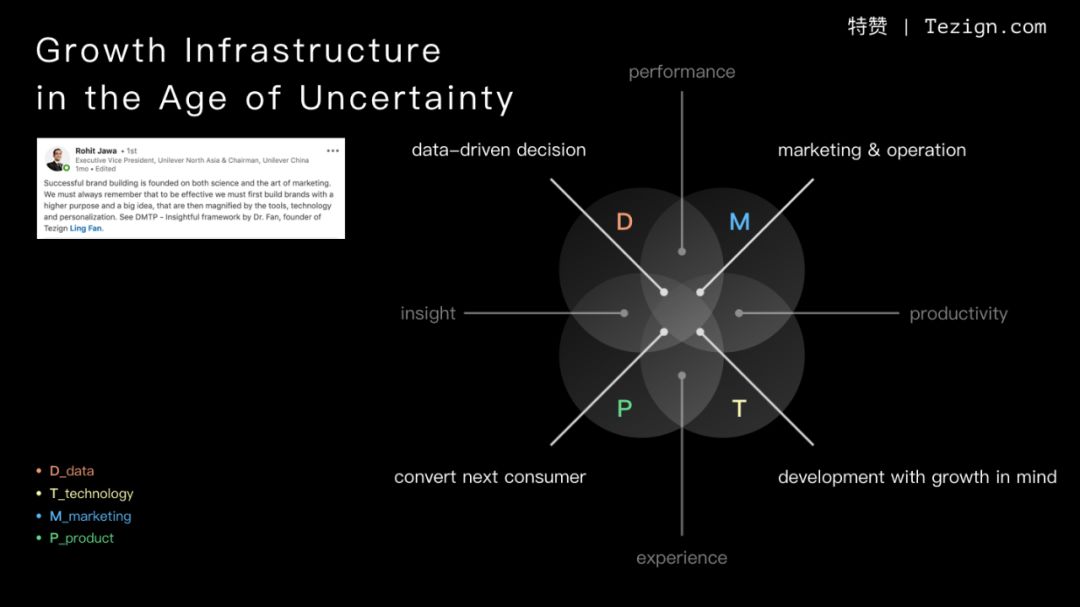

范凌在联合利华中国举办的“解密增长”主题创新日上,分享如何通过DMPT模型构建增长的基础设施。

3.0=“大”与“快”的共生

范凌在联合利华中国举办的“解密增长”主题创新日上,分享如何通过DMPT模型构建增长的基础设施。

3.0=“大”与“快”的共生 设计风格

自然

行业领域

互联网